粟井・杣の道

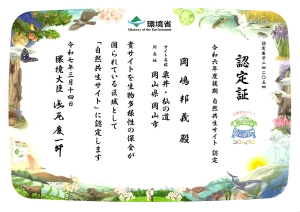

「粟井・杣(そま)の道」が環境省の「自然共生サイト」に認定されました。

2025年3月29日(土)に「粟井・杣の道」自然共生サイト認定記念講演会を開催しました。

かつて岡山市の自然公園計画のあったその場所に、波田善夫先生(岡山理科大学名誉教授/前学長、植物生態学)を講師にお迎し、フィールドワークを実施しました。波田先生には2月に一度同様の企画で講師をお願いし、この里山の特徴が「花崗岩地帯の貧栄養ゆえの多様でユニークな生態系」であると教えていただきました。今回は講師の解説を参考に、参加者それぞれが、その稀少な生態系の観察を中心にじっくりと地域の自然と向かいあう時間を過ごしました。

※杣(そま):木材・薪炭を調達する山林のこと

7:00〜12:00 参加者:18名

3年前にスタートした里山めぐりは、6回目となります。散策コースにある大きな磐座に立ち寄り、古くから多く行われていた磐座信仰について知る機会を得ました。

今回は、大人11名、子供2名、合わせて13名が参加しました。

磐座のあるこの地は、メガソーラー建設計画地であり、土砂災害の特別警戒区域の上部に位置します。素晴らしい新緑の中、緑の風を浴びて、心身ともにリフレッシュ!!磐座のエネルギーをいただいた思いがしました。

土砂災害リスクをテーマに、フィールドワーク(午前)と座学(午後)を実施しました。午前中のフィールドワークでは、これまでの勉強会で学んだ内容をベースに、参加者自らがそれぞれ地域の災害履歴について語り、先生方にコメントをいただきました。

午後の座学では、鈴木先生には、豪雨をテーマに「地域の洪水リスク」「土砂災害リスク」「溜め池決壊リスク」について、また西村先生には、東日本大震災の検証研究(内陸での関連災害)をベースに南海トラフ巨大地震で想定される大井地区の土砂災害リスクについてのご講演をいただきました。

粟井、杣(そま)のみち。かつて岡山市の自然公園計画のあったその場所に、波田善夫先生(岡山理科大学名誉教授/前学長、植物生態学)、松畑煕一先生(岡山大学名誉教授/元副学長、地域学)を講師にお迎し、午前中にフィールドワーク、午後には座学を実施しました。

大井地区の有志メンバーは、先生方の言葉を通して、あらためてじっくり地域の自然と向かいあう時間を過ごしました。20代が2名、午前中のフィールドワークには高校生4名の参加もあり、世代を越えた交流の場にもなりました。

第4回勉強会(最終回)は3月に土砂災害編を実施予定です。

蝋梅香る粟井地域、タナゴ類、猛禽類、ホタルなど、大井・粟井地区に生息する特徴的な動物をテーマに、岡山の自然を守る会、日本野鳥の会、岡山野生生物調査会の方々を講師にお迎えしました。16名が午前のフィールドワークに、19名が午後の講義・意見交換に参加しました。

午前のフィールドワークでは、地域に生息するいきものについて講師の説明を聞きながら歩きました。

午後の講義・意見交換では、環境アセスメント、生物多様性、持続可能性などについて知識を深め、「守っているもの」「伝えるべきこと」「地域への愛着」などについて意見交換しました。

次回は2021年2月に「生物多様性②植物編」を実施予定です。

9:00〜12:20 フィールドワーク(久田、百田、佐古地区)

講師

参加者:16名

13:30〜15:40 講義・意見交換(福祉交流プラザ大井)

参加者:19名

主催:大井地区連合町内会、つるつる会

後援:岡山福祉交流プラザ大井、岡山市立足守公民館、公益財団法人 福武教育文化振興財団助成事業

日本民話の会の立石憲利会長を講師に迎え、地域の伝承を未来に語り継ぐ活動について学習しました。

9時すぎに福祉交流プラザ大井を出発し、大井・粟井地区の6か所で地域の人から話を聞きながら、お昼すぎまで散策しました。大井憩いの家で昼食を摂った後、立石会長から午前中の感想や活動への提案をお聞きし、郷土史研究家の柏野忍さんが「新岩屋物語」を発表し、岩屋物語を題材に、語り部養成講座のさわりを体験しました。

9:00〜13:00フィールドワーク(大井・粟井地区)

①大井沖の地形、②稲荷神社の跡地、③阿弥陀堂、④昭和46年の土砂災害、⑤久田の題目石、⑥大正12年の土砂災害

13:00〜13:30昼食(大井憩の家)

13:30〜15:30講演・語り部養成講座(大井憩の家)

主催:大井地区連合町内会、つるつる会

後援:岡山市立足守公民館、福祉交流プラザ大井

深まる秋、ちょうど紅葉が見ごろとなった里山のふもとをスタートし、途中7か所で地元の方から過去の災害の話、地名の由来、信仰の歴史などをお聞きしながら、老若男女ちびっこから80代までがポカポカと暖かい小春日和にゆっくりと散策しました。参加者:36名(女性 11名、男性 25名)

主催:大井地区連合町内会里山活性化研究会、つるつる会

共催:大井地区消防団、岡山市福祉交流プラザ大井、岡山市立足守公民館

公益財団法人福武文化振興財団教育文化活動助成事業

雨のため1週間延期して開催しました。新型コロナウィルス感染防止のため、「3密」にならない里山めぐりは格好のストレス解消になりました。

日本の歴史が始まろうとする時代、吉備津彦の命と地元の百田大兄の命(吉備津彦の妃吉備大井姫の父親で大井神社祭神)が温羅(うら)の棲む鬼ノ城へ軍を進めた道を歩きました。

参加者は20名(うち子ども2名)。皆さんお疲れさまでした。PDF(371KB)

リンク:里山の棚田暮らし 岡山

今回は、大規模な太陽光発電書計画がある裾野を歩きました。里山のどんな場所に計画されているのか実際に目で見て、自然を破壊してまで太陽光発電所を建設する必要があるのか考えてみましょう。建設業者はいまだに建設計画を諦めていません。

参加者は22名(うち子供2人)でした。出発前の簡単なコース説明の後、棚田の話、砂鉄の話を聞きながら、地蔵菩薩にお米を御供えしながら歩きました。

場所毎に説明を受けながら2時間半歩きました。例えば、題目石は、龍王谷の古墳から発掘された組合式の大きな家形石棺を基にして1628年(寛永5年)木村七郎左衛門が造ったものです。

リンク:里山の棚田暮らし 岡山

2019年9月7日(土)10:00〜19:30、岡山市北区粟井地区の鎗水村キャンプ場にて第2回サバイバル技術研究会を実施しました。里山活性化研究会メンバーを中心に体験者5名、岡山市消防局員やキャンプ場オーナーなど技術指導者3名、見学に岡山市消防団大井分団員の方など8名、合計16名の参加がありました。

薪を集め、焚き火を起こし、昼食用のお湯かける火起こし技術の研究から、ナイフを磨いでの竹食器と箸づくりの後、昼食にはソーメンをゆがいてマイ竹食器でいただきました。夕食は竹で炊飯容器をつくり炊いた白米、おかずは生きたアヒルを解体しバーベキューに。

研究会のメインは午後の着衣水泳。岡山市消防局航空隊員の指導者のもと、着衣水泳、ペットボトルやライフジャケットを利用した水中浮遊。また命綱やボートを利用した救助技術の体験も実施しました。「命綱は救助対象者を投げ越すように投げると綱をつかみやすい」「自力だけでは浮くのも精一杯で、とても救助者に手をふるなどサインをおくることはできない」など、実際に体験すればこその学びがたくさんありました。